El año comienza con la noticia de la iglesia de Villarrobledo y el remate de sus obras en los maestros canteros Juan del Ayna y Andrés Luis. La obra consistirá, valorándose en dos mil ducados "que podrán montar los quatro pilares qie se an de hacer de lo que se les entregare y que los hará en la forma y en las condiciones y traza que está rematada" (actas de 3 de enero de 1596). El 19 de febrero se reconoce que el maestro cantero Andrés Luis anda detrás de las obras de las casas del ayuntamiento, carnicerías y ensanche de la plaza, que también se rellenará pues se dice que está honda en la parte que da a la calle mayor. Para el mes de mayo de 1597, la falta de dinero impide la continuación de las obras, que no dandose el dinero a de zesar (la obra) y la madera que está comprada para la cubierta della no se puede traer respecto de la falta de dinero. El uno de octubre de 1597, sabemos que las obras siguen su curso.

La villa pagaba, además de los impuestos tradicionales, más de 700000 maravedíes del nuevo servicio de millones a pagar en Alcaraz. El encabezamiento de tercias y alcabalas para ese año suponían 1.963.010 maravedíes (las alcabalas se pagarán en Villanueva de los infantes, donde reside una de las nuevas tesorerías de rentas reales establecida en 1580, a cargo de don Pedro de Balbas). De servicio ordinario y extraordinario pagará cada año 226318 mrs. anuales. a pagar en Alcaraz. Es cierto que a finales de febrero redimirá el censo de 2100 ducados tomados de Sebastián de Haro para pagar la escribanía del ayuntamiento comprada. La buena cosecha de 1596 hace soñar a Villarrobledo, olvidando desgracias pasadas, pero la villa tiene problemas para pagar los impuestos de alcabalas y servicios. Pero la villa todavía puede hacer frente a sus deudas: en julio de 1597 redimirán dos censos, uno de 4000 ducados tomados del padre Amaro Navarro y otro de 2100 ducados tomados de Sebastián de Haro para la compra de las escribanías. Pero en realidad es un proceso de consolidación de deuda, pues a continuación esos 6100 ducados se toman de Gonzalo de la Peña en una operación en la que el interés pasa del 14 al 16 al millar (del 7.15 al 6,25% de interés). Algo similar ocurrirá con los 4000 ducados tomados a censo para el pósito al conquense Luis de Molina, que ahora se mudan a la condesa de Cifuentes con intereses similares a los dos anteriores.

En cuanto a la actividad ganadera de Villarrobledo se reconocerá en ayuntamiento de 26 de enero de 1596, que los señores de ganados de esta villa no son hermanos del concejo de la mesta y esta villa tiene ganada carta y sobrecarta de su magestad para que no paguen el dicho derecho (del pechuelo) sino es los que trasterminaren en suelo estraño e porque los que están en esta villa no trasterminan sino que están en su suelo estantes. El carácter estante del ganado hay que matizarlo, pues no hemos de olvidar los viejos usos comunales a los que Villarrobledo tenía derecho en el suelo de la tierra de Alcaraz. Ese carácter estante es el que ponía en peligro a los ganados cuando caía grandes nevadas como la anunciada el seis de febrero de 1596, está el suelo cubierto con más de media vara de nieve, privando del pasto a los ganados. En estas ocasiones, la solución era resguardar el ganado en los pinares, permitiendo su acceso. En el pasado se había amojonado majadas para el ganado, pero ahora se reconocía que los mojones habían desaparecido y que estas majadas estaban labradas y cultivadas. La nueva realidad forzará a la redacción de unas nuevas ordenanzas el año 1597, por considerarse "obscuras" las antiguas.

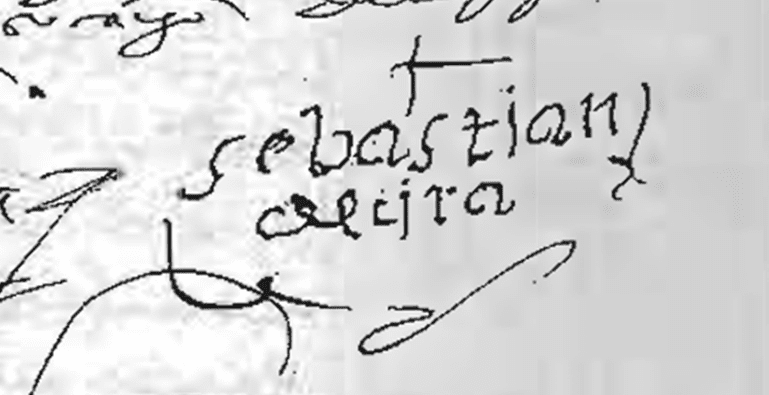

Los conflictos con la justicia del corregidor y alcalde mayor de San Clemente, en abril se enviará a Sebastián Gorri Escorza, regidor, a pedir que se respete el privilegio de primera instancia de la villa y que pleitos y presos sean remitidos a San Clemente.

El año 1596 será un buen año y con buena cosecha. El pósito, a pesar de la cosecha del año anterior, tenía trigo disponible y suficiente para sus vecinos y en el verano de 1596 se esperaba una gran cosecha. Incluso se venderán quinientas fanegas de trigo excedentes a 10 reales para aumentar el caudal del pósito. Para el mes de septiembre, se dice que no hay demanda (compradores) y que el trigo ha bajado a siete reales y medio la fanega, mientras que la cebada se vende a cuatro y un cuartillo. Sin embargo, 1597 vio en el mes de mayo la presencia de la langosta.

El 15 de julio de 1596, por primera vez se plantea, diez años después de su creación, la salida de Villarrobledo del corregimiento de las diecisiete villas. Villarrobledo ha acudido a la corte para ser considerada villa de behetría, exenta del corregimiento y libre para elegir su dependencia o no jurisdiccional: luego los dichos oficiales dixeron que a noticia deste ayuntamiento es venido que en corte su magestad por algunos oficiales del dicho concejo e vecinos particulares se pide que esta villa se haga behetría e se quite debajo de la jurisdición del partido de las diez e siete villas del qual resulta mucho daño a esta villa y sus vecinos y no se podrá conservar y se harán grandes excesos por los que la gobernaren de que si no es acudiendo para cada cosa a su magestad no se podrán remediar. El conflicto con San Clemente iba de más en más, el 29 de noviembre esa rivalidad no se esconde y Villarrobledo acusa de trato de favor de la Corona a San Clemente. Villarrobledo llegará a decir: por quererse hazer cabeza y pedir las cosas que a la dicha villa de San Clemente da gusto so color de que es cabeza del partido. Se pedirá que San Clemente ni hable ni presente escritos en nombre de Villarrobledo en el Consejo Real.

A comienzos de agosto, desde San Clemente se decide nombrar un teniente de alcalde mayor, Cristóbal de Montoya, entre quejas del concejo villarrobletano, que acusan al susodicho de talar los montes de Villarrobledo. Para finales de ese mes, otra pendencia con un tal Diego de Cañadas por medio se salda con la prisión del mismo y del alcalde ordinario Alonso Morcillo en San Clemente y para final de año son encausados algunos oficiales del concejo sobre ciertas compras para el pósito. La importancia de Villarrobledo venía de su trigo, que le hacía una gran potencia económica y la villa más populosa del corregimiento. La actividad económica de Villarrobledo daba lugar a una numerosa población, parte de la cual, recién asentada no estaba registrada en los padrones municipales. Sabemos de esa población "forastera" porque no pagaba el llamado repartimiento de la jurisdicción, es decir, Villarrobledo había comprado y ampliado su término y jurisdicción cuatro leguas en 1557 y el coste era repartido entre sus vecinos: en esta villa ay de presente más de ciento e cinquenta vecinos forasteros que tienen casas y familias y se aprovechan de los términos como sy estuvieran avecindados sin pagar jurisdición ni los demás pechos y porque es justo que estos paguen jurisdición y den fianzas de hacer la vecindad que son obligados y de pagar los demás repartimientos. Debemos tener en cuenta también la población flotante, ya no solo por la siega, sino también por mercados irregulares, como ese que se hacía como mesta de ganado y donde se vendían todo tipo de mercadurías, aunque es cierto que el concejo intentaba monopolizar la venta de algunos productos como el aceite y el pescado con ocho tiendas municipales. El 27 de octubre de 1597 se vuelve a resaltar que hay naturales de las villas comarcanas (San Clemente, EL Provencio, Socuéllamos o Minaya) residiendo en Villarrobledo, aprovechándose de sus términos y sin tomar vecindad.

Junto a los vecinos sin avecindar está el problema de los pobres, en noviembre de 1597 se recibe cédula real para que se tomen medidas contra los pobres y forasteros, mediante su reclusión en casas de hospital, a entender de los concejos, una práctica ya habitual. A ello se unía el problema de los pobres vergonzantes, para lo que se pedirá la ayuda de la iglesia y del cura doctor Uceda, al no disponer el concejo de rentas. En el concepto de pobres vergonzantes se recogían aquellos que tiempo atrás tenían una posición social cómoda y ahora habían caído en la pobreza; una muestra de los estragos de las sucesivas crisis padecidas y las consecuencias de marginalidad.

EL 20 de julio llega la noticia de la toma de Cádiz por los ingleses en 1596, se pide se haga alarde de la gente de guerra para embarcarse. La movilización no se llevará a cabo, aunque se hace un nuevo alarde para el 18 de agosto. La medida ya anuncia la creación de la milicia del Reino de dos años después. En este caso, y apoyándose en la vieja tradición del Reino de Murcia y las veinte leguas, se trata de crear un ejército interno para defender el Reino, y concretamente en este caso las costas mediterráneas ante un posible ataque exterior, que, ahora, va más allá del problema berberisco. El 13 de octubre habrá una junta de corregimiento, donde cada una de las diecisiete villas mandará un procurador que llevará un listado de todos los hombres de 18 a 48 años listos para la guerra. Para noviembre lo que se exige es dinero para la compra de armas, 363400 mrs. (es la parte que se asignan a Villarrobledo de seis mil ducados asignados a las 17 villas del corregimiento). El cuatro de enero de 1597, Villarrobledo hace una valoración de la gente de armas que puede aportar para la defensa del Reino, con levas precedentes: en otras ocasiones esta villa a servido a su magestad con número de doze o catorze hombres ynfantes que según el número de vezindad hara suficiente y visto el estado presente desta dicha villa que el número de vezinos no a crecido, dixeron que esta villa acudiendo a la nezesidad que su magestad representa terna aprestados para el tiempo que por su real zédula se manda veynte ynfantes armados de espada y daga y arcabuz. Para febrero se pide sacar los 363400 mrs. de la venta del trigo del pósito para evitar un repartimiento, aunque Villarrobledo se negará a aceptar el repartimiento en dinero, siguiendo el camino de la Alberca, que ha ganado provisión para no pagar. El domingo día 16 de febrero de 1597 se celebrará una junta de corregimiento para decidir las aportaciones de soldados pedidas por la Corona. En la junta se ofrecerán a la Corona, doscientos soldados de los que treinta corresponderán a Villarrobledo. Como depositario del dinero de las armas se nombró al regidor sanclementino Llanos de Tébar. Para 25 de julio de 1597, los soldados solicitados suben cincuenta más hasta doscientos cincuenta, según se ha ordenado por la Corona con fecha 17 de julio; a Villarrobledo se le añadirán siete más. Los treinta y siete deben estar listos dos días después bajo la bandera de su capitán en San Clemente, Alonso Ramírez Caballón. Diecisiete de estos soldados desertarán y han de ser sustituidos. Las villas había de costear el vestido de los soldados: ropilla, valones, medias, zapatos, sombrero y plumas. Además las villas deben dar un real de salario al día, durante los dos meses de la expedición. Los soldados se embarcarán en el puerto de Cartagena: se an de embarcar en Cartagena y están las galeras aprestadas para la embarcación. El once de agosto los soldados ya están prestos. El ocho de septiembre llega la orden para que la compañía parta de San Clemente; el diez, el corregidor manda que los soldados estén en San Clemente antes de las ocho del día once, pero, caso de Villarrobledo, los 37 soldados se dice que se han ausentado. EL día 12 se comisiona a dos corregidores para la entrega de los 37 soldados y 1530 reales para su sustento. El día 15, se reconoce que, llegados a San Clemente, faltan tres soldados, dos son casados y no se han de enrolar y uno se ha fugado, contra el que se pide el máximo rigor y prisiones. Villarrobledo no solo aporta soldados, sino que ve pasar otras compañía. El uno de octubre pasa la compañía del capitán Valdivieso, a la que se le dan ocho carros, luego llega su alférez con otros ochenta soldados y se le provee de otros tres carros. El camino es en dirección a Munera para seguir hacia Cartagena. El 18 de octubre llegan dos compañías más a Villarrobledo. A comienzos de 1598, Villarrobledo debe disponer tres carros en El Pedernoso para transportar 54 arrobas de salitre cada uno a la ciudad de Málaga.

El 14 de octubre echa a andar el monasterio de clarisas con sus primeras ocho monjas: la mayoría de ellas con el apellido Moragón. Se pedirá a Toledo licencia para fundar monasterio de monjas de Nuestra Señora de la Concepción en la ermita existente en esa villa bajo esa advocación.

Noticia del levantamiento de cuatro capiteles en la iglesia de San Blas

Firma de Sebastián Gorri Escorza, regidor y carpintero, autor de diversas obras de carpintería para armazones de edificios de Villarrobledo, San Clemente y El Provencio.

***

SOBRE LA IGLESIA DE SAN BLAS

... como es notorio la yglesia del señor San Blas desta villa está derribada e incapaz para poder estar la gente que acuda a ella a los oficios divinos y conviene que se cubra e demás desto conviene que con toda presteza se hagan los pilares que están comenzados a hacer y los arcos para que se cubra la yglesia y que con tiempo se provea de madera para cubrir la dicha obra y para este efeto e por sy fuere necesario yr a Toledo sobre lo susodicho y sobre la cantería que se hace y lo que convenga a la obra nombraron por comisarios a Gabriel de León e Tomás Rodríguez, regidores (27 de mayo de 1596)

SOBRE EL ORIGEN DE CASAS DE LOS PINOS y EL MAESTRO DE CANTERÍA ANDRÉS LUIS

El nombre de Casas de los Pinos es tardío, de la segunda mitad del siglo XVII. Aún hoy, nos aparece como la integración de diversos núcleos tales los Estesos o los Luises. Es esta última mención la que nos aparece más temprano con motivo del viaje de Felipe II y su paso por San Clemente en marzo de 1586. El rey descansará en la llamada de la casa de Andrés Luis, camino de Minaya a San Clemente en unas

tiendas que se levantarán para una comida de la comitiva. En la mismo año, nos aparece una viuda de Andrés Luis, como vecina de San Clemente, donde vive junto a sus dos hijos. Y por último, nos aparece un Andrés Luis, como maestro de cantería, en las obras que se realizan en la iglesia de San Blas en 1595 (¿Hijo del anterior ya fallecido?).

El núcleo de Casas de los Luises aparece consolidado hacia 1630 con doce vecinos, para acabar integrado en una nueva población en la segunda mitad del siglo XVII.

¿Hemos de considerar, pues, el nacimiento de Casas de los Luises y por ende Casas de los Pinos en una familia de canteros, apellidados Luis?

ACTAS MUNICPALES DE 1596-1597

HIDALGOS DE VILLARROBLEDO EL 10 DE FEBRERO DE 1597

Martín Alonso de Palacios

Pedro Alonso de Palacios

María Rosilla, viuda

Pedro de Montoya Jara

Beatriz Pérez de Vizcarra

Diego de Vizcarra

Hernando de Gabaldón

La de Francisco de Montoya

Isabel Montoya

Juan Pérez de Ávila

Pedro Villaseñor

La de Juan de Alarcón Rosillo

Alonso de la Torre

La de Diego Alonso de Palacios

Catalina Gómez, la de Fernando Alonso

Catalina Pérez, viuda de Martín Alonso

Juan Rosillo

Pablo de Buedo

Pedro de Montoya Vizcarra

María Pérez, viuda de Antón

Doña María, viuda de Cuéllar

Cristóbal de Montoya

Andrés de Peralta

Alonso Pérez de Ávila

Pedro de Montoya

Francisco Cano de Buedo

Don Jerónimo Pacheco y Avilés

La de Rodrigo de Angulo

Diego de Montoya Ortiz

María, hija de Martín Alonso

Antonio Moreno

Diego Muñoz de la Calera

Diego de Montoya, hijo de Martín de Montoya

Martín de Montoya

Diego de Montoya ...

María Sánchez, hermana de Diego Muñoz

Antonio Rosillo

(los Vargas son excluidos expresamente como hidalgos cuando lo piden y los Ortiz no son hidalgos)

El año siguiente se reconoce hidalguía a Llorente de Rueda y sus hermanos.

**********

EL NACIMIENTO DEL RECLUTAMIENTO MODERNO

No pretendemos dar una respuesta concluyente en esta pequeña presentación. Ya hemos hablado en otros lugares cómo partimos de la milicia general del Reino creada en 1598 y su movilización, fundamentalmente, en la guerra de 1640 para hablar de un ejercito permanente con base peninsular y sedente en territorio peninsular.

Pero el hecho desencadenante de estas formas modernas de "servicio militar obligatorio" es un acontecimiento que no

tuvo grandes repercusiones a largo plazo. Hablamos de la toma inglesa de Cádiz del 30 de junio al 15 de julio de 1596. La Corona intentó una leva en los pueblos de Castilla con la aportación voluntaria de hombres. Cuando la orden llegó a los pueblos, los ingleses ya se habían ido de Cádiz, pero los esfuerzos de la monarquía continuaron y, esta vez, se pasó a la obligatoriedad. Las diecisiete villas del corregimiento de San Clemente fueron llamadas a una Junta en esta villa el domingo 16 de febrero de 1597 para aportar soldados y a un repartimiento de seis mil ducados para la compra de armas. Se repartieron doscientos soldados para una población que estimamos en unos quince mil vecinos (entre cincuenta y sesenta mil habitantes), que si tenemos en cuenta la población no registrada (los concejos reconocían entre un cinco y un diez por ciento de vecinos no empadronados), nos dan cifra superiores a veinte mil vecinos... amen de la población flotante por ocupaciones estacionales.

*************

El Rey

concejos, justicias y regidores, caballeros, escuderos, oficiales y hombres buenos de las villas y lugares que se comprehenden en el corregimiento de las diez y siete villas y cada uno y qualquiera de vos. Don Hernando de Prado mi corregidor de esas dichas villas os dirá el servicio que conviene me hagáis en esta ocasión y os encargo y mando que no solo deis entero crédito a lo que de mi parte os dixere, quiero que acudáis a la execución y cumplimiento de él como lo confío del amor y celo que tenéis a mi servicio que en ello lo reciviré de vosotros muy particular; de San Lorenzo a diez y siete de julio de mill y quinientos y noventa y siete años. Yo el rey, por mandado del rey nuestro señor, Andrés de Prada.