Los conflictos por las elecciones de oficiales del concejo llegaban hasta pueblos tan apartados como Tarazona de la Mancha. Eran tales las disputas, que el procurador síndico de la villa había acudido hasta la Chancillería de Granada a exigir la venida de un receptor que garantizara la limpieza de las elecciones para San Miguel de 1627. No sería bien recibido el receptor, pues el día anterior a las elecciones, día 28 de septiembre, sería sacado de la cama para conminarle en nombre de la justicia que no se presentara a la elección del oficios del día siguiente de San Miguel, pues tenían otra provisión del corregidor de San Clemente para hacer la elección de oficios concejiles en su presencia. Detrás de esta colisión de jurisdicciones se escondía la lucha por el poder local entre facciones. El resultado fue que las elecciones se hicieron ante el corregidor de San Clemente, Diego del Castrillo y Guzmán, en una alborotada sesión del ayuntamiento entre insultos, empujones, apresamiento de antiguos oficiales y retención del receptor granadino en su posada por cuatro guardas.

¿Era el sindico personero Cristóbal Lozano un defensor de los intereses populares en esta algarabía? ¿Por qué el corregidor de San Clemente había acudido con escribano y varios alguaciles a imponer la elección del día 29 de septiembre?

La "rebelión" contra el receptor enviado desde Granada fue encabezada por Martín de Segovia y Alonso Garrido y ejecutada por sus hijos Juan Navarro y Francisco Mondéjar, que fueron los que amedrentaron al granadino en su posada, sita en la plaza del pueblo y propiedad de la viuda María Briz. No se dejaría intimidar el receptor granadino que fue a ver al corregidor de San Clemente (llegado a Tarazona, acompañado de cinco alguaciles y un escribano) y que se alojaba en la casa de Martín de Segovia. Lo que se pretendía un arreglo entre caballeros, y entre jurisdicciones, no acabó bien, pues el corregidor rompió con sus manos la provisión de la Chancillería que le mostró el granadino y ordenó su apresamiento en la posada. El receptor, que tenía por nombre Jerónimo Ruiz Muñoz, sin embargo, estaba dispuesto a llevar su misión hasta el final y por esa razón, rompiendo su arresto domiciliario, se presentó en la sala del ayuntamiento donde se iban a celebrar las elecciones. Lo que allí encontró fue a los dos alcaldes salientes, Sebastián de Frías Luján y Damián Risueño, y a un corregidor encolerizado que ordenó su prisión, esta vez en al cárcel, si bien, arrepentido o temiendo las consecuencias de su acción el corregidor ordenaría el arresto domiciliario en la posada. Muestra de que el corregidor intentaba guardar las apariencias legales es que, considerando que la ley estaba de su parte, mandaba que el escribano testimoniase cada uno de sus actos. El mencionado escribano era Cristóbal Ángel, de una de las principales familias de San Clemente y que sin duda un poco crecido, pues sus parientes copaban los puestos del tribunal del Santo Oficio, acalló con prepotencia al receptor granadino con estas palabras: "voto a Dios que han de ser más (los guardas), si de cuatro se espanta". Las bravuconadas de los sanclementinos iban más allá, difícilmente entendibles si no consideramos los apoyos que debían tener entre un sector amplio de los tarazoneros, y poco después del incidente mencionado, un mozalbete imberbe que acompañaba al corregidor daría una paliza al síndico personero de Tarazona por intentar hacer valer en el ayuntamiento la misión del alto tribunal granadino. El receptor sería soltado de la prisión de su posada al día siguiente de la elección por invitación del corregidor que lo acompañó a misa dominical y cortésmente le indicó el camino de vuelta a Granada. Aún así, el receptor, un funcionario ejemplar, estaba dispuesto a cumplir su misión, dando fe de ella, haciéndose acompañar del licenciado Pedroñeras, escribano de Tarazona, para dar fe de lo ocurrido, pero antes del llegar al río Júcar fue sorprendido por el alguacil del corregimiento Alejo Martínez y el escribano tarazonero Ginés de Argeta, que se llevaron al licenciado Pedroñeras preso. La elección de los nuevos oficios se había realizado ante uno solo de los antiguos oficiales, el regidor Benito López.

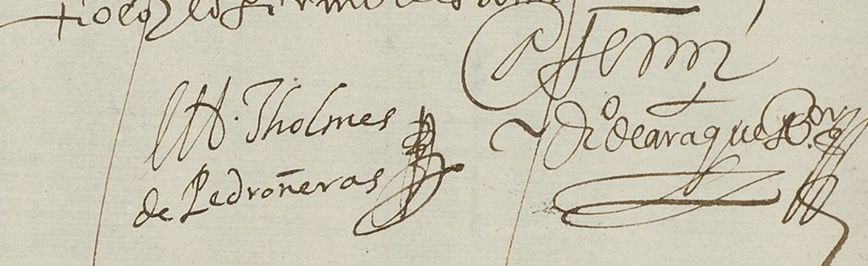

Quien no estaba dispuesta a tolerar las afrentas del corregidor, y menos ver menospreciadas sus competencias jurisdiccionales era la Chancillería de Granada, que el uno de noviembre mandará de nuevo a otro receptor, Diego de Araque. El siete de noviembre y tras recorrer las cincuenta y cuatro leguas de distancia llegará a Tarazona de la Mancha.

La presencia del receptor de Granada había sido muy mal vista en Tarazona por un sector de la población, que había pedido al intervención del corregidor de San Clemente como juez de comisión del Consejo Real para entender en la elección de oficios y que incluso había conseguido la prisión de un opositor, Alonso Garrido. El corregidor Diego del Castrillo se había presentado apresuradamente en la villa de Tarazona la medianoche, víspera de de San Miguel de 1627, y su llegada había sido recibida con alborozo por algunos vecinos. Su primera medida fue encarcelar a los alcaldes ordinarios salientes en la sala del ayuntamiento. Los más jóvenes de los vecinos, sin duda empujados por el grupo de Martín Segovia, se habían personado en la posada del pueblo, sito en la plaza, donde se hospedaba el receptor. Fue una irrupción llena de alborotos y voces: "cabrones, cornudos, pícaros, bergantes, infames ya a benido el correxidor de San Clemente por juez del Consejo para la elezión no a de ser como pensábades y a vuestro receptor lo abemos de fornicar" o "os avemos de fornicar a vosotros y a todos los que os ayudan y nos limpiamos con vuestras provisiones las partes suzias". Los jóvenes hacían ademanes de torear a la puerta de la posada, berreando como toros (en insulto de "cabrón" al receptor granadino). Con su actitud prepararon la llegada del escribano y regidores sanclementinos para comunicar al receptor granadino que cesara en su comisión. A lo cual no parece que hiciera mucho caso a pesar de las amenazas, manteniéndose firme en su intención de entrevistarse con el corregidor, cosa que haría la mañana siguiente. El encuentro estuvo rodeado de insultos, empujones y encarnizamiento con la provisión que llevaba el receptor de su comisión que fue agujereada para mostrar su nulidad. El más beligerante fue el escribano de San Clemente Cristóbal Ángel que vino a decir que la "provisioncilla" valía seis mierdas y que en la Chancillería de Granada se daban provisiones a maravedí.

La tangana continuaría después. El corregidor, rodeado de sus alguaciles y algunos fieles entre los vecinos de Tarazona, se presentó en la plaza del pueblo, donde se habían reunido algunos vecinos del pueblo para estar presentes en la elección de oficios del día 29 de septiembre y repartiendo palos a diestro y siniestro (el corregidor con su vara de justicia o la prestada por un alguacil e incluso en la iglesia delante del Santísimo Sacramento) habían disuelto la reunión y reducido a prisión domiciliara al receptor granadino y a la cárcel pública a varios oficiales del concejo salientes. El pleno se celebraría mientras el receptor permanecía preso en su posada, guardado por alguaciles tras serle comunicado su arresto por el escribano Hergueta y mientras que el síndico personero Lozano era zarandeado para impedir se entrevistara con el receptor. No parece que se amilanasen los de Tarazona, pues mientras el corregidor iba al ayuntamiento a hacer la elección, los vecinos se volvían a reunir en la plaza, después de haberse refugiado en al iglesia, esta vez para ver cómo los oficiales díscolos, y que se habían librado de la cárcel, que pretendían intervenir en la elección eran expulsados de la sala de reuniones. Tal era el caso de Julián Picazo por deber 23 reales al pósito o el de Damián Risueño. Únicamente el regidor Benito López aceptó la elección.

Elegidos por alcaldes Martín Segovia y Juan Sánchez González, en los días siguientes, se inició una caza de brujas de sus enemigos políticos, encarcelando a algunos de ellos y poniendo guardas en la entrada del pueblo para evitar que recibieran ayuda de fuera de la villa y que salieran correos a otros lugares para comunicar los incidentes. De esta guisa fue apresado Miguel Clemente cuando se dirigía a la Chancillería de Granada a comunicar lo sucedido. Mientras el receptor huía a La Roda, junto al abogado licenciado Pedroñeras para dar fe de lo ocurrido en esta villa. Para llegar a La Roda en aquel entonces había que pasar el río por donde estaba situados los molinos de esta villa y se hacía con una barca. A caballo y detrás de ellos fueron el alguacil Alejo Martínez y el escribano Hergueta, que acabaron apresando al licenciado Pedroñeras en los alcores del Júcar y llevándolo a la cárcel de Tarazona, donde estuvo cinco días (los que estuvo el corregidor en Iniesta). Como se ve, fuera cuál fuera la actuación, un escribano siempre estaba presente para dar fe de los hechos. Legalidad ante todo.

La colisión de jurisdicciones entre el corregidor y el receptor granadino hay que verla en su contexto. En un principio, el receptor granadino se presenta como defensor de las viejas constituciones de la villa. De hecho, su primera medida es acudir al archivo de la villa, de donde saca copia de las ejecutorias que la villa tiene para la elección de sus oficios concejiles. El intrusismo del corregidor hay que verlo en el contexto de la política centralizadora de la Corona, pues su intervención a falta de competencias, ya que las villas conservaban la primera instancia judicial, ha de ser por comisión del Consejo de Castilla. Ahora bien, la acción del corregidor, por este y otros casos, se está apoyando en las nuevas oligarquías locales. En el caso de Tarazona, la familia de futuro serán los Garrido, que ya han enlazado familiarmente con la vieja familia de los Mondéjar. Las formas definen a unos y otros, mientras que el receptor granadino es muy escrupuloso en la defensa de la legalidad, el corregidor actúa con violencia: manda a alguaciles a intimidar al receptor, encarcela a opositores, golpea a los vecinos con su vara de justicia, aporrea al síndico personero y ordena apresar al licenciado Pedroñeras para impedir que el receptor levante testimonio del calvario sufrido. Son las viejas formas, legalismo y respeto a viejas constituciones o búsqueda del amparo y protección de la iglesia por los vecinos golpeados frente a una actuación llevada por el único interés de imponer la autoridad del Estado (de hecho y contra justicia hizo la elección, dirá alguno de los testigos). El corregidor, en el momento que se leen las dos reales provisiones, la del Consejo y la de la Chancillería de Granada (su comisión hera de superior tribunal), le recordará al receptor la superioridad jerárquica del Consejo Real sobre la Chancillería de Granada. En esta nueva política, el corregidor se apoya en familias ascendentes como los Garrido, pero también en letrados como Cristóbal Ángel de San Clemente o el abogado Muñoz de Quintanar.

La presencia de un síndico personero en fecha tan tardía y la presencia del grupo de labradores y estratos medios, tanto entre los testigos como entre los pocos oficiales salientes conocidos nos da idea de la parte contraria como defensora de una vieja república de labradores. A destacar la poca edad de estos testigos, todos ellos gente joven y muchos menores de edad. Entre los que apoyaron al receptor estaban Pedro de Toledo, regidor, Miguel Picazo y don Sebastián Abril y los oficiales del viejo concejo: Sebastián de Frías Luján, Damián Risueño, alcaldes, o Juan Picazo y Pedro Toledo, regidores y el escribano del ayuntamiento Juan Lozano. Ahora bien entre los nombres aparecen algunos con resonancias hidalgas, entre ellos, Sebastián Frías que será uno de los que mueva todo el proceso y contra el que se ensañarán, preso en la cárcel con grillos y cadena; es más, el corregidor llegaría a exclamar en algún momento: yo vengo a dar los oficios a xente pañería de la tierra y no a pelados hidalgos. Nos podemos hacer una idea del partido opositor, con las personas que acompañaron al receptor para entrevistarse con el corregidor el día de San Miguel por la mañana: el licenciado Pedroñeras, don Sebastián Abril, Pedro de Toledo, Juan de Urrea Ruipérez

CÓMO APALEÓ EL CORRGIDOR A LOS TARAZONEROS

... como vino el corregidor a la elezión y a el entrar en la plaza dio a correr tras de la xente con una vara gorda que quitó a un alguazil y los arrinconó a todos a la puerta de la yglesia dándoles de palos a hombres muy viexos honrados sin reparar en nada y entró tras de la xente a la yglesia y dentro de ella les apaleó haziéndoles huyr por otra puerta y a un hombre muy viexo que se llama Alonso García Guilleme le asió de la pretina y tiró dél abiendo quebrado la vara a palos y dio dél un tirón que se quedó con la pretina en la mano y el pobre viexo cayo de espaldas

Otra versión de los hechos: como el correxidor entraba en la plaza y venía a hazer la elezión con la espada quitada de los tiros en la mano yzquierda y en la mano derecha una vara gorda y comenzó de correr tras la xente que abía en la plaza y se retiraron a la yglesia todos quietos y sosegados y les dio muchos palos a todos diziéndoles pícaros, bordoneros y no respetando canas de hombres viexos prinzipales que aún dentro de la yglesia los apaleó y un pobre viexo honrado que se llamaba Alonso García Guilleme estaba rezando, puesto de rodillas delante del Santísimo Sacramento, y como la xente le huyó por la otra puerta y no halló otro con quien chocar le dio de puntillazos y le asió de la pretina y se la quebró y le hizo dar de espaldas en el suelo

Una vez acabó de dar palos, el corregidor tiró la vara en la plaza. La vara sería recogida por Bartolomé Saiz Simarro, un joven de 15 años, que se la daría a Juan Picazo que la usó como baqueta para su tambor.

El corregidor luego se vanagloriaría de su acción ante la mujer de Martín Segovia, el recién elegido alcalde ordinario: señora Isabel de Sancho ya se ha hecho lo que vmd. me mandaron muy bien, que les pareze como se los tengo a todos y que lindos palos di en la yglesia y en la plaza a la xente y la dicha Isabel de Sancho, muxer del dicho Martín Segovia le dixo v. md. lo a hecho como quien es y a cumplido su palabra.

... y se fue a la casa del cura donde este testigo le vido entrar y luego salió de allí a poco y se dixo abía ido a que lo absolviese

CÓMO ARREBATÓ EL CORREGIDOR LA PROVISIÓN QUE PORTABA EL RECEPTOR DE GRANADA

y arremetió al dicho receptor y le asió de la dicha real provisión de los dichos señores de la real auduencia diziendo suéltela suéltela y el dicho Jerónimo Muñoz comenzó a defender la dicha real provisión quexándose y el dicho correxidor comenzó a dar bozes diziendo quiténsela fabor al rey a lo que luego el dicho Cristóbal Anxel escribano asió al dicho receptor con una mano de los cabezones y con la otra asió la dicha real provisión por enmedio de la mano del corregidor y del receptor que la tenía asida y tiró hazia la parte del dicho corregidor y el dicho Alexo Martínez alguazil y Pedro Antique Navarrete ansimismo asieron al dicho receptor y lo levantaron del suelo con mucha violenzia y le quitaron la dicha real provisión la qual salió muy arrugada y maltratada

EL CORREGIDOR Y SUS HOMBRES

Diego del Castrillo Guzmán, corregidor y juez comisionado por el Consejo real

Alejo Martínez, alguacil mayor del corregimiento

Alonso de Cañizares y Pedro Antique Navarrete, vecinos de Villanueva de la Jara y Tarazona, alguaciles del corregimiento

Nicolás, un joven de 19 años imberbe al servicio del corregidor como criado y alguacil

Cristóbal Ángel, escribano de San Clemente y de la comisión del corregidor

Bachiller Muñoz, abogado de la villa de Quintanar

TESTIGOS NOVIEMBRE 1627

Alonso de Torralba, sastre, 49 años

Juan Serrano, trabajador, 28 años

Bartolomé Martínez, hijo de Hernán Moraga, labrador, 20 años

Diego González Moraga, sastre, 26 años

Antón García, labrador, 35 años. 9 días presos por actuar como testigo con el receptor y llevarle comida

Juan López de Araque, hijo de Lope de Araque, cerrajero, 22 años

Luis Caballero, mozo labrador, 30 años

Francisco Jiménez, hijo de Bernabé González, labrador. 22 años

Sebastián González, soltero, labrador, hijo de Gil González, 26 años

Alonso Parreño, vive de su hacienda, 28 años

Juan de Aroca, hijo de Juan de Aroca, labrador, 22 años

Julián López, mozo, hijo de Julián López, 23 años

Juan Parreño, hijo de Alonso Parreño, 30 años

Alonso de Espinosa, labrador, 38 años

Miguel Simarro, hijo de Bartolomé Saiz Simarro, aperador, 15 años

Don Sebastián Abril Collado, labrador, 33 años

Sebastián Picazo, hijo de Diego Gómez Guijarro, alpargatero, 21 años

Francisco del Olmo, cardador, 36 años

Gregorio Martínez, labrador,

Mateo Sánchez, sastre, 30 años

Licenciado Tomas de Pedroñeras, abogado y regidor de La Roda, 38 años

ACHGR, PLEITOS, C 9689-1